Quel apport de la capacité à simuler mentalement des sensations & actions dans la rééducation motrice ?

Dans le domaine sportif, la pratique mentale ne peut être dissociée de la pratique physique pour performer. Cette logique n’est toutefois pas systématiquement appliquée dans la rééducation motrice. Malgré le nombre d’étude croissant sur les conséquences cérébrales post-lésion musculo-squelettique, les programmes de rééducation conventionnels ciblent principalement les atteintes périphériques.

Pourtant, il existe un nombre d’outils à disposition pour pallier ce problème, dont l’un d’entre-eux est l’imagerie motrice.

1 – L’imagerie motrice

L’imagerie motrice est un terme à distinguer de l’imagination et du monde imaginaire. C’est en effet une pratique mentale concrète qui consiste à exécuter mentalement une action motrice sans qu’aucun mouvement ne soit réellement observable 1. Mais simuler mentalement un mouvement est bien plus complexe qu’il n’y parait à première vue. Cette complexité réside principalement dans la multitude des déterminants de l’imagerie.

À titre d’exemple, imaginer mentalement un mouvement peut s’effectuer sur la base des modalités visuelles ; dans ce cas, l’individu s’imagine réaliser une séquence de mouvement en tant qu’observateur externe ou du point de vue de l’exécutant. D’autre part, l’exécution mentale d’un mouvement peut se baser sur la modalité kinesthésique ; ce qui revient à s’imaginer ressentir les sensations que la séquence de mouvement procure. Ces types d’imagerie sont bien documentés dans la littérature scientifique, notamment sur leurs perspectives thérapeutiques.

2 – L’importance neuro-fonctionnelle de l’imagerie motrice

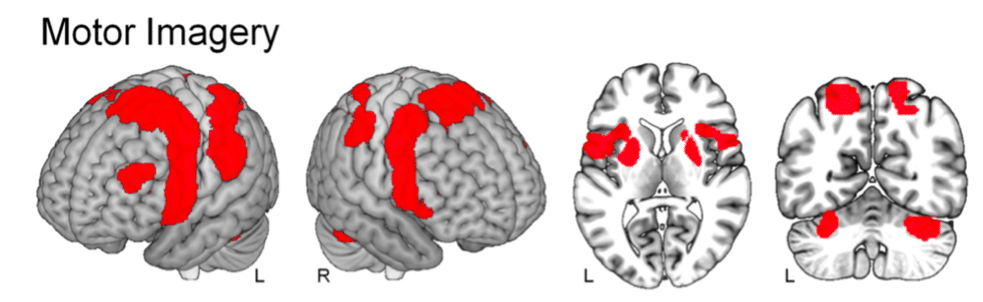

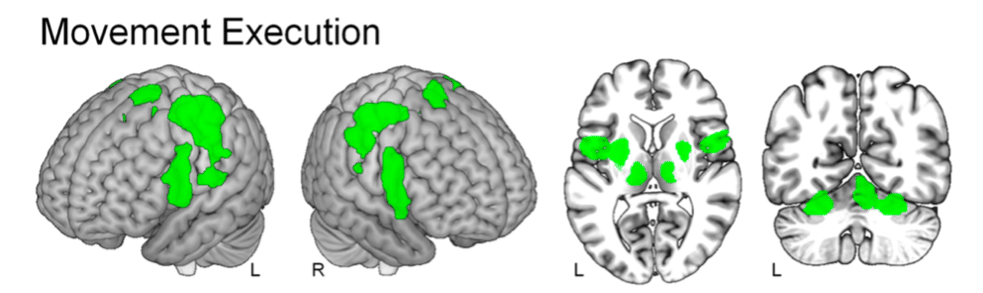

L’imagerie motrice est de plus en plus documentée scientifiquement dans le cadre de la rééducation du fait de son équivalence neuro-fonctionnelle avec la pratique physique 2. Mis en avant par la neuro-imagerie, les mouvements réels et imaginés partagent des circuits neuronaux communs 3. Cette propriété fait de l’imagerie motrice une responsable de la stimulation des voies centrales dédiée au contrôle moteur. Par conséquent, cette pratique mentale semble ainsi pouvoir être utilisée comme un outil thérapeutique.

3 – L’imagerie au service des inhibitions motrices post lésions musculo-squelettique

Alors que l’imagerie motrice peut toucher un large répertoire de blessures, nous nous intéresserons à son application après une lésion musculo-squelettique, et plus spécifiquement aux conséquences d’inhibitions motrices qui y sont associées.

L’inhibition motrice est bien identifiée par ses conséquences cliniquement visibles et/ou persistantes, à l’image d’un « flessum ». Cette inhabilité volontaire de contraction a été étudiée par de nombreux chercheurs qui ont révélé non seulement des mécanismes spinaux et musculaires, mais également des modifications cérébrales.

Une étude 4 a pu montrer les effets bénéfiques de l’imagerie motrice sur l’inhibition motrice.

En plus de renforcer l’idée de complémenter les programmes thérapeutiques actuels avec une pratique mentale, cette étude montre l’intérêt de l’imagerie motrice au service des inhabilités de contraction volontaires post lésions musculo-squelettiques.

Typhanie Dos Anjos – Responsable recherche Allyane – Docteure en neurosciences

REFERENCES :

1. Jeannerod, M. The representing brain: Neural correlates of motor intention and imagery. Behav Brain Sci 17, 187–202 (1994).

2. Jackson, P. L., Lafleur, M. F., Malouin, F., Richards, C. & Doyon, J. Potential role of mental practice using motor imagery in neurologic rehabilitation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 82, 1133–1141 (2001).

3. Hardwick, R. M., Caspers, S., Eickhoff, S. B. & Swinnen, S. P. Neural correlates of action: Comparing meta-analyses of imagery, observation, and execution. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 94, 31–44 (2018).

4. Oda, S. et al. Promising Effect of Visually-Assisted Motor Imagery Against Arthrogenic Muscle Inhibition – A Human Experimental Pain Study. J Pain Res 14, 285–295 (2021).